Cette réflexion a été entamée sur la base d’une idée développée par Vladimir Lifschutz, actuellement doctorant à Lyon 2 sous la co-direction de Martin Barnier et Jean-Pierre Esquenazi. Vladimir est en quelque sorte mon doppelgänger théorique puisque, là où je travaille sur la capacité d’une série à se construire dans une perspective téléologique, à s’orienter dès ses prémisses vers une fin promise pour constituer une unité narrative d’un genre nouveau, lui s’intéresse à “ses moyens fictionnels [pour lutter] contre la fin et l’oubli”, à la façon dont la série joue avec le temps qui paradoxalement est son pire ennemi. Nos questionnements se rejoignent en empruntant des chemins parallèles.

Attention : légers spoilers sur les fins de Battlestar Galactica, Babylon 5, Scrubs, Fringe.

La déformulation

Lors du colloque Télé en séries de Montréal (22-24 mai 2014), auquel nous participions tous deux, Vladimir, dans une communication intitulée “Series finale : enjeux et théories d’un compromis moderne”, abordait les fins de séries en s’attardant sur le concept de déformulation. Il reprend ici la notion de formule chez Benassi et Esquenazi, c’est à dire le cadre strict, les conventions (ouvertes à l’innovation cependant) que se donne une série ; des conventions perçues comme cadre de mise en scène, réservoir de personnages et machine à fabriquer des épisodes selon Esquenazi (2010, p.26, 90). Vladimir citait l’exemple de Scrubs (NBC>ABC, 2001-2009) : les constantes qui caractérisent la série tournent autour d’un certain traitement de l’intrigue médicale, close dans le temps d’un épisode, traitée avec un mélange d’humour et de gravité ; on trouve aussi la voix intérieure de J.D. et les passages de rêve/fantaisie des personnages. La déformulation, que Vladimir voyait dans la huitième et avant-dernière saison de la série (qui lui sert de fin, même si la série a été rachetée par ABC pour une saison supplémentaire), consistait donc en la mise à l’arrêt de la “machine à récits” (Esquenazi) qu’est la série. Elle se manifestait, dans le bien-nommé My Finale (S08E18-19), par le départ des protagonistes de l’hôpital qui avait abrité leurs premières années de médecine pendant huit saisons, par des flashbacks – notamment sur le premier jour de travail de J.D. -, ou encore par la réapparition onirique de nombreux personnages secondaires croisés par le jeune médecin durant la série. Bill Lawrence, le créateur de la série, y incarnait même un concierge le temps d’un discret caméo… Vladimir avouait s’être penché sur la huitième saison car elle donnait une fin à la série, là où la neuvième, souvent boudée par les fans (elle change de décor et ne réemploie les personnages principaux qu’en guest-star pour mieux renouveler le casting) a été annulée sans ménagement. Ce choix n’est pas sans importance, comme nous le verrons plus tard…

Je trouve l’idée de déformulation intuitive et logique, et me demande d’ailleurs pourquoi (ou si ?) on n’avait pas encore mis de mots sur cette impression tenace que tout.e fan de série connaît bien. La forme longue audiovisuelle (Glévarec, 2012), lorsqu’elle sait et sent sa fin proche, se comporte d’une façon caractéristique : elle tue ses personnages principaux sans plus aucune hésitation, mettant à mal le réseau construit et entretenu des années durant ; elle détruit ou quitte les décors qui donnaient une identité aux espaces occupés par les protagonistes ; elle brade ses arcs narratifs, quitte à conclure de façon hâtive des intrigues qui avançaient auparavant à pas feutrés ; et surtout – j’en discutais avec Camille Dupuy, un collègue doctorant de Bordeaux Montaigne – elle prend un tournant rétrospectif, se retourne pour constater le chemin parcouru, cherche à boucler la boucle. La série qui se sait condamnée perd ainsi son élan narratif : elle part en roue libre, et à mesure qu’elle laisse se déliter – quand elle ne la dynamite pas – la formule qui lui servait de moteur, son rythme connaît un dernier hoquet avant que son cœur ne cesse de battre.

Daybreak

La déformulation, c’est par exemple celle de Battlestar Galactica (SciFi/Sky1, 2003-2009), qui durant la seconde moitié de son ultime saison 4, alterne de façon paradoxale – et pourtant cohérente – les enjeux les plus élevés et la déliquescence la plus complète. Alors même que trouver la Terre n’a jamais été aussi urgent pour les Coloniaux, et que les forces de Cavil s’emparent de la petite Hera, la saison “4.5” est celle du désespoir après la découverte de la “Terre” irradiée par une guerre atomique. Les personnages ont perdu leur but, leur raison de vivre ; suicides et mutineries meurtrières s’enchaînent au coeur du Galactica, qui tombe littéralement en miettes suite aux nombreux assauts subis durant la série. Le vaisseau de guerre est rafistolé, en vain, avec les moyens du bord, puis, condamné, est peu à peu démantelé, destiné à redevenir la pièce de musée inutile qu’il était au début de la série. Dans l’épisode final, le dos de la bête se brise : il ne volera jamais plus, mais parvient à emmener l’équipage jusqu’à la Terre (promise).

La déformulation, c’est, peut-être encore plus visible, celle de Babylon 5 (PTEN>TNT, 1993-1998), à l’unité narrative poussée dans ses retranchements. L’intégralité de sa cinquième et dernière saison, pour des raisons en partie liée à la menace d’une annulation (le réseau PTEN n’étant plus en mesure de soutenir le programme financièrement), prend la forme d’un épilogue cruel et froid. Les héros et héroïnes des quatre premières saisons, après leur victoire totale sur la menace galactique représentée par les Vorlons et les Ombres, sont mis face à leur responsabilités : Delenn a provoqué une guerre civile sur son monde ; l’ambassadeur Mollari devient la marionnette des alliés revanchards des Ombres ; Sheridan, héros de la guerre civile terrienne, doit se retirer de l’armée et découvre le rôle complexe de président de l’Alliance Interstellaire. Si le plan narratif, prévu sur cinq ans par le créateur de la série, J. Michael Straczynski, ne s’est pas déroulé tout à fait comme prévu, il a su tirer le meilleur des modifications imposées pour dédier une saison entière à la déconstruction de ses personnages et du monde qu’ils habitent. Après le climax de la chute de Centauri Prime, la saison 5 se permet non pas un mais quatre épisodes dédiés à l’arrêt progressif de l’énorme machine narrative. Le dyptique Objects in motion (S05E20)/Objects at rest (S05E21) parle de lui-même : il s’agit de mettre en exergue l’interminable épilogue, chargé d’émotion, ou tout se meurt, se délite, change et renaît, jusque dans Sleeping in light (S05E22).

De la déformulation à la reformulation

En écoutant Vladimir à Montréal, m’est alors venu une idée dont je doute qu’elle ne lui ait pas aussi traversé l’esprit dès la notion de déformulation posée : celle, logique et complémentaire, de reformulation. La reformulation est mentionnée dans sa thèse en cours d’écriture ; le mot aurait même pu être lâché durant sa communication. Le choix spécifique de la saison 8 de Scrubs était celui de la fin “acceptée”, “mise en scène”. La saison 9, qui tentait de dépoussiérer la formule, a eu le malheur de commettre deux erreurs : la première, se positionner juste après cette perte d’élan, ce point mort qu’était la fin de la saison 8 ; la seconde, utiliser des personnages connus pour mieux faire avaler au public la refonte complète du monde fictionnel. L’hôpital qui les a accueillis a été détruit, et les voilà devenus professeurs sur le campus de Winston ; pire, Scrubs saison 9, qui se centre sur les étudiants, choisit comme protagoniste un double de J.D. en la personne de Lucy Bennett, comme lui rêveuse et adepte de la voix intérieure. En même temps qu’elle fait table rase du décor, la série prouve qu’elle ne peut se hisser à la hauteur de ses prétentions. Elle ne se reformule pas tant qu’elle se paraphrase maladroitement – voire donne dans l’auto-plagiat.

Lorsque j’en parlais avec Vladimir – lui expliquant mon intention de parler de reformulation – il me citait Homeland (Showtime, 2011-présent). Les aventures de Carrie Mathison et de Nicholas Brody ont en effet connu un tournant spectaculaire et radical en fin de saison 3 ; reste à voir si la reformulation de la série tiendra ses promesses : celles d’un univers fictionnel bouleversé, cherchant à prouver sa capacité à surprendre et se renouveler tout en restant suffisamment familier. Car c’est là tout l’enjeu d’une reformulation : il ne s’agit pas d’arrêter la machine narrative, mais d’opérer un brusque virage, souvent afin de corriger des éléments problématiques ou des intrigues qui risquent de tourner en rond. Si la notion m’intéresse, c’est à cause de la notion que je développe, celle de la promesse de dénouement. Je m’intéresse à des séries qui, très rapidement, mettent en place des arcs narratifs sur le long-terme, arcs qui prennent une telle importance et possèdent tant de ramifications que, s’ils venaient à être résolus, le monde fictionnel s’en trouverait transformé de façon radicale et définitive : trouver la terre dans Battlestar Galactica ; quitter l’île (ou la comprendre) dans Lost (ABC, 2004-2010). La série est alors confronté à un choix : ses questions majeures résolues, elle doit soit acter sa clôture narrative (Carroll, 2007) en se terminant (fin de diffusion) ; soit reconfigurer son univers fictionnel de façon drastique afin de réalimenter la machine narrative, de la réorienter. Je me rends compte aujourd’hui que ce choix binaire (se reformuler ou se terminer) est trop grossier : une série qui insiste sur son dénouement, qui cherche à construire une unité narrative, ou à tout le moins thématique, esthétique, peut tout à fait utiliser la reformulation de façon plus subtile, localisée, pour servir le récit – et le monde fictionnel qu’il décrit. Le “We have to go back” de Jack à la fin de la saison 3 de Lost marque par exemple un tournant narratif majeur : la formule de la série n’est pas tant modifiée qu’elle est affirmée. A partir de ce moment-pivot, Lost délaisse les épisodes “indépendants” et assume pleinement ses prétentions esthétiques, narratives. Le premier épisode de la saison 4, produit après la décision de ABC de fixer une date de fin pour la série, s’intitule ainsi The Beginning of the end, la série réaffirmant ici sa perspective téléologique.

Un autre exemple qui me vient en tête est celui d’Alias (ABC, 2001-2006) : déterminée à faire tomber le SD-6, l’organisation criminelle qui l’a engagée et se fait passer pour une branche secrète de la CIA, Sydney semble se lancer dans une mission qui va déterminer la formule de la série pour toute sa durée – ce qui est en partie vrai. Mais, surprise, durant Phase One (S02E13), diffusé juste après le Superbowl pour maximiser son audience, Sydney et la CIA se voient obligés de mettre un terme à leur lente opération d’infiltration du SD-6 lorsqu’une occasion unique se présente de faire tomber l’intégralité du réseau SD. Le reste de la saison 2 constitue alors une lente reformulation : les alliances se font et se défont, les lignes bougent, les anciens ennemis sont en fuite, et l’on passe de l’infiltration, du secret, à la chasse ouverte. Un temps, la série paraît hésiter sur la marche à suivre, mais c’est pour mieux prendre un nouvel élan, parachevé par le time-jump des derniers instants de The Telling (S02E22), le final de la saison 2. Sydney, laissée pour morte par une agente double, se réveille deux ans plus tard, dans un monde qu’elle ne reconnaît plus et qui a avancé sans elle. Si la série va conserver, tout du long, le savant mélange d’espionnage et de science-fiction qui fait son identité, elle reconfigure en saison 2 son monde fictionnel pour éviter de se centrer sur le seul SD-6. Il ne s’agit pas tant de changer d’ennemi (d’autres organisations similaires font surface au fil des saisons suivantes) que de changer son apparence : d’un ennemi aux contours déterminés, on passe à ce qui fait la particularité de la série, des ennemis multiples, indiscernables, agents doubles, triples, quadruples ; en bref, une métaphore – paraphrase, dirait plus justement Esquenazi (2009), d’un monde post-11 septembre (et postmoderne) où, malgré les discours politiques assurés en matière de protection du territoire américain, la vérité est devenu plus fluide, insaisissable et mouvante. Phase One permet à Alias, sinon de se reformuler complètement, au moins de redéfinir de façon appuyée ses enjeux narratifs et plus largement esthétiques.

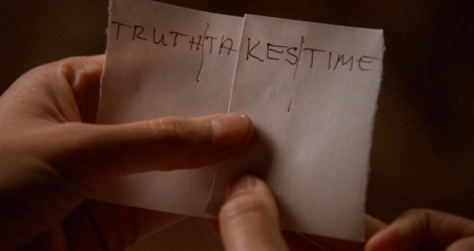

Once more, with feelings

Les concepts de déformulation et de reformulation m’intéressent particulièrement dans le cadre de ma thèse, mais le second est peut-être le plus important pour moi. Aux côté de Lost, Babylon 5 et Battlestar Galactica, mon corpus comprend notamment Fringe (Fox, 2008-2013), qui n’a cessé de se reformuler – qui a fait de la reformulation la base même de son esthétique. La série parle avant tout de la construction de l’identité, et comme Alias avant elle, joue sur les faux-semblants, les changements d’apparence et de personnalité, mais en démultipliant ses possibilités via l’emploi de mondes parallèles et du voyage dans le temps. De même que le monde fictionnel fait douter les personnages sur leur propre identité, perçue comme non-essentialiste, voire circonstancielle, la série elle-même fait douter le public sur sa mythologie et son identité générique (comme le faisait aussi Lost). Alors même qu’elle use d’une perspective téléologique (les critiques la voient souvent comme la dernière représentante de la “tendance Lost” et d’une certaine idée de la SF télévisuelle), elle n’hésite pas, en saison 4, à refondre complètement son monde fictionnel en supprimant un personnage majeur de l’existence ; puis, en saison 5, à faire un bond de deux décennies dans le futur et à quitter la formule “procédurale” (enquêtes épisodiques) pour se conclure sur le récit d’une invasion dans un univers dystopique. Fringe ne se reformulait pas tant pour corriger sa trajectoire, que pour rester insaisissable, et prendre du recul face à l’obsession téléologique de Lost. Le dénouement promis par Fringe se trouve, finalement, dans le coeur de la série, dur comme le diamant, peint en négatif par la fluidité extrême de son monde fictionnel : la réconciliation d’un père et son fils, la recherche d’une relation stable par Peter et Olivia, la (re)constitution d’une famille dysfonctionnelle, éloignée par le temps et l’espace, et pourtant unie dans l’adversité. Lorsque Peter murmure “Dad” dans le final de la série, son acte a autant d’impact que l’assaut final et salvateur mené par l’équipe contre les envahisseurs. Si Fringe usait de la reformulation à outrance, c’était pour mieux pointer du doigt la stabilité idéale, la résolution de la crise (au sens de Ricoeur) qu’elle promettait à ses protagonistes.

There’s more than one of everything

La reformulation est, en résumé, un acte conscient de la part des scénaristes, plus largement des primo-producteur.ice.s de la série (Dubois, 2014). Dans le cas de séries soucieuses de leur structure narrative sur le long-terme, elle peut avoir valeur de mea culpa, signifier un basculement, voire être utilisée de façon réflexive pour questionner la fluidité du monde fictionnel. Lorsqu’on s’intéresse à la cohérence narrative du récit télévisuel à l’échelle de la série (et pas seulement de l’une de ses unités la plus signifiante, l’épisode), la reformulation s’impose comme une démarche à la fois similaire (par certains de ses effets) et opposée (par son but) à la déformulation : elle ne cherche pas à freiner la machine narrative jusqu’à l’arrêt, mais à négocier sa cadence le temps d’une correction de trajectoire censée être salutaire pour l’avenir du programme. Là où la déformulation marque l’acceptation de la fin imminente, la reformulation se veut un regain de vitalité.

Addendum : après lecture de ce billet, Vladimir proposait que la reformulation puisse aussi servir à attirer un nouveau public – ou à ne pas perdre l’audience existante (un cas spécifique du “mea culpa” ?). Je pensais dans l’instant à Doctor Who (BBC1, 2005-présent) et son “reboot localisé” de la saison 5, qui permet de prendre la série en cours de route sans avoir une connaissance encyclopédique de son univers fictionnel (peut-être aussi pour faire accepter le tournant feuilletonnant que la série a pris par la suite : faire table rase pour changer le rythme de la machine narrative).

—

Bibliographie

CARROLL, Noël, « Narrative Closure », Philosophical Studies, n°135, 2007, p. 1-15

DUBOIS, François-Ronan, « Auteur, régie discursive et primo-producteurs », Contagions, 26 juin 2014

ESQUENAZI, Jean-Pierre, La Vérité de la fiction, Paris, Lavoisier, 2009

ESQUENAZI, Jean-Pierre, Les Séries télévisées, l’avenir du cinéma ?, Paris, Armand Colin, 2010

GLEVAREC, Hervé, La sériephilie, sociologie d’un attachement culturel, Paris, Ellipses, 2012

LIFSCHUTZ, Vladimir, « “Series finale” : une certaine idée de la fin », Le Blog des têtes chercheuses, 25 janvier 2013

LIFSCHUTZ, Vladimir, « Series finale : enjeux et théories d’un compromis moderne », Colloque Télé en Séries, Montréal, 22-24 mai 2014

RICŒUR, Paul, Temps et récit • II, Paris, Éditions du Seuil, 1984